【適応障害で休職を検討中の方向け】休職の判断基準と適切な手続き方法まとめ

- 休職を考えているけれど、休んでいいのか迷っている

- 適応障害で休職する場合、どんな手続きが必要なのかわからない

- 適応障害で休職中、どのように過ごせばいいのか不安がある

仕事や人間関係のストレスから適応障害を発症し、休職を考える人は多くいますが、本当に休むべきか迷いがちです。この記事では、適応障害で休職すべきケースや手続きの方法、過ごし方などについて解説します。

記事を読めば、適応障害による休職への理解が深まり、自分に合った休職の仕方や回復への道筋が見えます。適応障害で休職する場合は医療機関を受診し、適切な診断を受けてください。休職中は心身の回復に専念し、社会復帰に向けた準備を進めましょう。

適応障害で休職すべきケース

適応障害による休職は、症状の重さや日常生活への影響を考慮して判断します。休職すべきケースは以下のとおりです。

- 仕事に行けない日が続く場合

- 集中力が低下してミスが増えている場合

- 睡眠障害や食欲不振が続く場合

仕事に行けない日が続く場合

仕事に行けない日が続く場合、適応障害の症状が悪化している可能性が高く、早めに対処する必要があります。以下の症状が3日以上続く場合は要注意です。

- 連続の出社が困難になる

- 早退や遅刻を頻繁にしてしまう

- 月曜日の出社が困難になる

- 出社前から強い不安を感じる

仕事への意欲や興味が著しく低下したり、職場や同僚を避けたくなったりする場合があります。頭痛や腹痛、めまいなどの身体的症状も頻繁に現れる可能性があります。休みを取っても回復しない場合や、仕事のことを考えただけでストレスを感じる場合も休むべきです。

症状が続く場合は無理に出社せず、早めに医療機関を受診し、専門家に相談してください。

集中力が低下してミスが増えている場合

集中力の低下とミスの増加は、適応障害の症状の一つです。仕事の質や効率が著しく低下し、職場での評価にも影響を与える可能性があります。記憶力や判断力が低下したり、仕事の期日が守れなかったりする症状が続く場合は、休職を検討しましょう。

適切な休養と治療で集中力が回復し、仕事のパフォーマンスが向上します。休職中は専門医の指導のもと、ストレス管理技術を学んだり、リラックス法を習得したりしましょう。身に付けたスキルは復職後も役立ちます。

睡眠障害や食欲不振が続く場合

睡眠障害や食欲不振が続く場合は、適応障害の症状が悪化している可能性があり、注意が必要です。症状が2週間以上続くときは、休職を検討してください。体重の急激な変化や、慢性的な疲労感などの症状が見られる場合も要注意です。身体的な不調や情緒不安定、気分の落ち込みが続く場合は、深刻な状態と言えます。

症状が悪化傾向にある場合は、専門医の診断を受けましょう。仕事や日常生活に大きな支障が出ている場合は、休職を含めた検討が必要です。早めに上司や人事部門に相談し、適切に対処してください。

適応障害で休職する場合の手続き

適応障害で休職する際の手続きを以下に紹介します。

- 医療機関の受診

- 診断書の取得

- 会社での手続き

医療機関の受診

適応障害の症状が2週間以上続く場合は、精神科や心療内科を受診しましょう。初診時は、以下の内容を医師に伝えてください。

- 症状の発現時期

- 具体的な症状

- 日常生活への影響

- 仕事や人間関係の変化

診断書や意見書、セカンドオピニオンが必要な場合は医師に相談します。処方された薬の副作用や注意点なども必ず確認してください。症状の回復には、定期的な通院や治療計画の遵守が重要です。会社に産業医がいる場合、連携を取るとスムーズな休職や復職につながります。

診断書の取得

診断書が必要な場合は、主治医に作成を依頼する必要があります。病名や症状の詳細、休職の必要性や予想される休職期間を記載してもらってください。複数の医療機関を受診している場合は、主治医と相談し、1つの診断書にまとめます。会社が指定する様式がある場合は従いましょう。

診断書の発行には費用がかかります。発行には数日かかる場合もあるため、余裕をもって依頼してください。診断書はコピーして保管しましょう。内容に不明点がある場合は、遠慮せずに医師に確認してください。診断書にはプライバシーに関わる情報が含まれているので、取り扱いに注意が必要です。

会社での手続き

適応障害で休職する際は、上司や人事部門に休職の意向を伝えましょう。診断書を提出し、医師の判断による休職の必要性を示してください。会社の規定にもとづいた休職申請書を提出した後は、休職期間や条件なども話し合う必要があります。休職が決まった後の手続きは以下のとおりです。

- 業務の引き継ぎ

- 会社支給の備品の返却

- 社員証やアクセスカードの一時返却

- 休職中の連絡方法の確認

- 福利厚生や保険に関する手続きの確認

会社によって手続きの流れが異なるので、指示に従ってください。

適応障害で休職する期間

適応障害による休職期間を以下に紹介します。

- 平均的な休職期間

- 休職期間の決定要因

平均的な休職期間

適応障害は個人差が大きく、症状や環境によって異なりますが、一般的な休職期間は3〜6か月程度です。軽度であれば1〜3か月程度で済む場合が多いものの、重度であれば6か月以上になる場合もあります。休職期間は会社の規定や産業医の判断によっても異なり、適切な設定は難しいのが現状です。

短すぎる休職には再発リスクがある一方、長すぎる休職は社会復帰が難しくなる可能性もあります。定期的に医師の診断を受けながら、適切な期間を決めましょう。十分な休養を取り、自分に合った過ごし方を見つけてください。

休職期間の決定要因

休職期間の決定には、さまざまな要因が関わってきます。挙げられる要因は、以下のとおりです。

- 症状の重症度

- 医師の診断と推奨

- 会社の規定や方針

- 個人の回復ペース

- ストレス解消にかかる時間

症状が重い場合やストレスの解消に時間がかかる場合は、長い休職期間が必要になる可能性があります。医師の判断が休職期間を決めるうえでの指標です。専門家の意見を参考にしながら、自分の状態に合った期間を設定しましょう。

会社の規定や方針も休職期間に影響を与えます。会社によって休職可能な期間が異なるため、事前確認が必要です。個人の回復ペースも考慮し、回復できる期間を設定しましょう。

適応障害による休職中の過ごし方

適応障害による休職中の過ごし方を以下に紹介します。

- 休養期

- 回復期

- 準備期

休養期

適応障害からの回復において、休養期は最も重要です。十分な休養を取ると、ストレスから解放され、回復への第一歩を踏み出せます。以下の過ごし方がおすすめです。

- 十分な睡眠を取る

- 規則正しい生活リズムで過ごす

- ストレス要因から離れる

- 定期的に軽い運動や散歩をする

- リラックス法や瞑想をする

無理をせず自分のペースを守りましょう。医師の指示に従い、適切な治療も受けてください。休養期は自分と向き合う貴重な時間でもあります。心身の状態を記録すると、自己理解を深められます。家族や友人との交流なども、心の安定につながるのでおすすめです。

回復期

回復期は症状が徐々に改善し、日常生活のリズムを取り戻す時期です。軽い運動や散歩、趣味などを楽しむと回復が早くなります。睡眠の質の改善も大切です。就寝と起床の時間を設定し、寝る前のリラックス習慣を作ると、良質な睡眠が得られやすくなります。食事面では、栄養バランスの良い食事を心がけましょう。

認知行動療法などの心理療法の継続も有効です。ネガティブな思考パターンを改善し、自己肯定感を高められます。時間管理スキルを高めておくと、ストレスの軽減と生産性の向上につながります。定期的に主治医と相談し、状態を確認しましょう。

準備期

準備期は復職に向けた行動を始める時期です。日常生活のリズムを取り戻して心身の調子を整えながら、少しずつ社会との接点を増やしましょう。以下の取り組みがおすすめです。

- 復職計画の立案

- 段階的復帰プログラムの検討

- タイムマネジメントスキルの向上

- 職場環境改善点の考察

復職後の不安軽減のためにも、計画を立てる必要があります。準備を通じて、スムーズな職場復帰を目指しましょう。

適応障害で休職中に活用できる支援制度

適応障害で休職中の方向けの支援制度を以下に紹介します。

- 傷病手当金

- 自立支援医療制度

- その他の支援制度

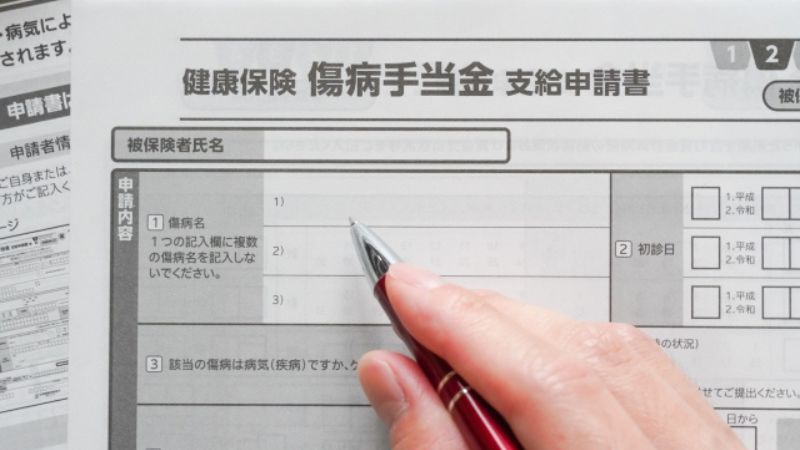

傷病手当金

傷病手当金とは、健康保険の被保険者が病気やケガで働けない場合に受け取れる手当で、支給期間は最長1年6か月です。標準報酬日額の3分の2相当額が支給され、連続して3日間仕事を休んだ後の4日目から支給が開始されます。傷病手当金の受給には、事前に医師の意見書が必要です。

適応障害で休職中の場合でも、条件を満たせば受給可能です。勤務先か、加入している健康保険組合で申請してください。会社を退職した場合でも、退職時に被保険者であれば受給できます。年金との併給調整がある点には注意が必要です。傷病手当金制度の活用で、休職中の生活費の心配を軽減し、療養に専念できます。

» 適応障害で退職する前にできることと退職後にやるべきこと

自立支援医療制度

自立支援医療制度は適応障害など、精神疾患で通院治療を受ける方の医療費負担を軽減するための制度です。通院や薬の費用が抑えられるため、経済的な不安を減らしながら治療に専念できます。医療費の自己負担は原則1割で、所得に応じて月額の上限が決まります。

精神科や心療内科の指定医療機関での診療が対象で、薬局での調剤も含まれますが、入院費用は対象外なので注意しましょう。対象年齢は18〜65歳未満で、世帯の所得制限もあります。制度の利用には医師の診断書が必要で、有効期間は1年間です。更新も可能なので、長期的な治療をサポートしてくれます。

その他の支援制度

障害年金制度や失業保険の特例措置、生活福祉資金貸付制度なども、適応障害で休職中の方が利用できる制度です。以下のサービスを利用すれば、職業リハビリテーションや就労支援などを受けられます。

- 障害者職業センター

- 地域障害者職業センター

- ジョブコーチ支援制度

- 就労移行支援事業

- 就労継続支援事業

難病患者就職サポーター制度や障害者就業・生活支援センターの利用も、就労に向けた支援を受けられます。障害者トライアル雇用制度や障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金も、雇用機会の拡大に効果的です。制度を活用すると、適応障害からの回復と社会復帰をスムーズに進められます。

適応障害で休職するときによくある質問

適応障害での休職に関するよくある質問を以下に紹介します。

- 休職中の給与はどうなる?

- 休職中にしてはいけない行動は?

- 復職が不安なときはどうすればいい?

- 適応障害の再発を防ぐためにやるべきことは?

休職を検討している方は参考にしてください。

休職中の給与はどうなる?

休職中の給与は会社の規定によって異なるため、規定を確認しましょう。適応障害による給与の支払いは義務では決まっていませんが、多くの会社が一定期間支給している場合が一般的です。給与が出ない場合は、労災保険の休業補償給付と健康保険による傷病手当の申請ができます。

労災保険の休業補償給付は、休業開始から4日目以降に給与基礎日額の60%が支給される仕組みです。傷病手当金は、標準報酬日額の3分の2を受給できる場合があります。いずれの制度も、以下の条件を満たす必要があるため、事前に確認しましょう。

| 制度 | 条件 |

| 労災保険の休業補償給付 | 業務上の負傷や傷病による療養である 労働が困難である 賃金の支払いがない |

| 健康保険による傷病手当金 | 業務上の負傷や傷病による療養である 労働が困難である 連続3日を含んで4日以上の業務が困難である 賃金の支払いがない |

休職期間が長期化する場合は、給与以外の手当も影響を受ける可能性があるので注意が必要です。

休職中にしてはいけない行動は?

休職中にしてはいけない行動は以下のとおりです。

- 過度の飲酒や薬物使用

- 昼夜逆転の生活

- 無計画な外出や旅行

- SNSの過度な利用

- 治療や療養を怠ること

- 過度なゲームやインターネット利用

回復の妨げになるだけでなく、会社からの信頼も失いかねないため、注意しましょう。無断での副業や他の就職活動などの行為は、解雇理由にもなる可能性があります。療養に関係のない過度な勉強や資格取得、医師の指示に反する行動なども避けるべきです。休職中は心身の回復に専念しましょう。

復職が不安なときはどうすればいい?

復職が不安なときは、段階的な復職プランを立ててください。上司や人事部門、主治医のアドバイスを受けると、無理なく職場に戻れます。自己肯定感を高める活動も大切です。同じ経験をした人とつながると、不安の軽減に効果があります。必要に応じて復職支援プログラムを利用しましょう。

» 適応障害からの復職後にしんどいときの対処法&相談先

復職前には復職後の業務内容や勤務時間、フォローアップ体制や職場環境の調整の必要性などを確認してください。

» 適応障害の方向け!対処法と仕事探しのポイントを解説!

適応障害の再発を防ぐためにやるべきことは?

適応障害の再発を防ぐためには、ストレス管理技術を習得する必要があります。ストレスに対する耐性を高めるために、瞑想や深呼吸法などを日常的に取り入れましょう。健康的な生活習慣の維持も再発防止に効果的です。定期的に医療機関を受診し、フォローアップも受けてください。

自分の限界を理解し、仕事とプライベートのバランスを保つと過度なストレスを避けられます。自己肯定感を高める活動への参加や趣味の時間を確保し、精神的な安定を維持しましょう。コミュニケーションスキルを向上させ、周囲と良好な関係を築くと、ストレスの軽減につながります。

定期的に心身の状態をセルフチェックしましょう。対策を継続的に実践すると、適応障害の再発リスクを軽減できます。

まとめ

適応障害での休職は、症状の重さや個人の状況に応じて慎重に検討する必要があります。休職を決断した場合は、適切な手続きを踏んで休養に入り、自分のペースで回復しましょう。必要に応じて支援制度を活用してください。復職には段階的な準備が必要です。不安な点があれば、医療機関や会社の担当者に相談しましょう。

ストレス管理や生活リズムの改善など、自己ケアの習慣を身に付けると精神面で安定します。適応障害からの回復と復職は時間がかかる場合もありますが、焦らず自分に合ったペースで進めましょう。